프롤로그[note title=”1″back]리글, 벤야민, 린펠트 저작물의 인용은 각각 다음의 약어와 페이지 수로 표시함; Alois Riegl : Stilfragen : Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik. 2. Auflage. Berlin 1923.(SF로 약기), Alois Riegl : Spätrömische Kunstindustrie. Unveränderter Nachdruck der 2. Auflage, Wien 1927. Darmstadt 1992.(SK로 약기), Walter Benjamin : Gesammelte Schriften. Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenähuser. Bd. I-VII. Frankfurt/M 1972ff.(GS-I등으로 약기), Carl Linfert : Die Phantasie-Architekturzeichnung der Franzosen vom Ende des Louis Quatorze bis zum Louis Seize (Oppenort bis Delafosse), in : Kunstwissenschaftlichen Forschungen. Bd. I. Berlin 1931. S. 133-246(PA로 약기).[/note]

스티븐 멜빌Stephen Melville은 「최근 미술사의 판단과 역사」라는 제목의 논문에서 미술사의 ‘미술’과 ‘역사’ 간의 괴리가 야기하는 위기에 대해 언급했다.[note title=”2″back]Stephen Melville : Judgement and History in Recent Art History, in : Künstlerischer Austausch : Artistic Exchange. Akten des XXVIII. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte Berlin 15-20. Juli 1992. hrsg. von Thomas W. Gaehtgens. Bd. II. Berlin 1993. S. 665-672.[/note] 미적 판단을 배제한 미술과 무관한 역사연구가 있는 한편, 역사적인 방법론을 취하지 않는 미술분석이 지배적인 양극단의 미술사 동향과는 대조적으로 클레멘트 그린버그Clement Greenberg와 마이클 프리드Michael Fried를 모델로 한 특수한 미적 판단 형식 속에서 멜빌은 미술과 역사를 분석하는 균열 자체를 하나의 디시플린ディシプリン으로 삼는 가능성을 보았다.

그런데 미술사라는 디시플린의 역사는 기껏해야 백 년으로, 멜빌이 말하는 위기는 과연 정말 최근의 것일까? 아니 그것은 애초에─주변적 문제에 지나지 않다マージナル는 소리를 들고 있다고는 해도─‘위기’일까? 아마 진정한 위기=비평적인 것은 이 ‘미술과 역사 사이의 균열’이 아니라, ‘미술과 역사를 횡단하며 양자를 갈가리 난도질하고 있는 균열’이며, 그 균열의 횡단성으로 인해 미술사는 모더니즘 예술과 거의 병행해 스스로를 형성하게 된 것이다. 디시플린 자체의 이러한 역사가 억압되고 기원의 갈등이 소행적遡行的으로 소거되어 ‘대문자-미술사’가 안정된 장르로서 확립되어 버린다면 횡단적인 균열 위에 위태롭게 성립된 모더니즘적 담화로서의 미술사는 반대로 대상을 상실하여 더 이상 존재할 수 없을 것이다.

여기서 또 하나의 균열점에 다다르게 된다. 그린버그나 프리드가 이야기하고 있는 것과는 다른 형식주의의 계보가 그것이다. 여기서 뵐플린Heinrich Woeflin의 이름이 거론된다고 하더라도, 그것은 그린버그와의 영향 관계 때문은 아니다. 형식주의는 원리적으로 반복되는 것이며, 사실 역사상 몇 번이나 반복되어 왔다. 그들 간에 관계가 있다면 이 반복에 있어서의 차이이다. 그리고 미술사의 애매한 대상을 둘러싸고 벌어지는 이야기는 결국 이 반복을 낳는 구조를 둘러싼 것이 될 것이다.

미술사가 아카데미 내부에 제도화되어 지식의 담화로서 자체 분석 대상을 구성하고 미학, 문화사 등 기존 영역에서 전략적으로 스스로를 분리하여 자율적인 학문 장르가 된 것은 19세기 말이었다.학문으로서의 미술사를 방법론적으로 기초시킨 것이 빈 학파의 알로이스 리글Alois Riegl이나, 부르크하르트Jacob Christoph Burckhardt의 제자 하인리히 뵐플린이다. ‘양식사’라 불리는 그들의 연구는 예술작품의 철저한 ‘양식화’였다. 작품의 주제나 내용은 사상捨象되고 색채나 선과 같은 기본 요소로의 환원이 이루어진다. ‘양식’이란 이러한 방법론적 환원을 통해 추출된 형식 언어다. 이 형식 분석은 ‘촉각적·시각적'(리글), ‘선적·회화적'(뵐플린)과 같은 몰가치적 이항 대립을 구사하여 전개되었다. 미술사는 이 형식주의에 의해 비로소 시작될 수 있었다.

물론 이러한 ‘형식화’가 동시대적 현상으로서 미술사에 국한된 것은 아니다. 또한 리글이나 뵐플린이 모더니즘 예술에 대해 남긴 말들이 많지 않았음에도 불구하고 미술사의 탄생과 전개는 명확히 그와 동일한 계기에 의해 인도되었다. 이른바 ‘순수 가시성’의 이론 속에서 그 궤적의 실마리를 찾을 수 있다. 화가 한스 폰 마레스Hans von Marees, 조각가 아돌프 폰 힐데브란트Adolf von Hildebrand를 포함한 콘라트 피들러Conrad Fiedler의 서클에서 형성된 이 이론은 미술사학이 시각적 형식 언어의 자율성을 주장할 때 근거가 됐다. 피들러는 주요 저서 『예술 활동의 근원』(1887)을 현실과 언어의 관계를 둘러싼 고찰로부터 시작하고 있다.

결국 언어라는 이 경이로운 존재가 갖는 의의는, 그것이 어떤 존재를 의미한다는 사실이 아니라 언어 그 자체가 하나의 존재라는 것이다. 그리고 언어적 형식을 취해서 성립하는 것은 애초에 이러한 형식 이외에서는 존재하지 않는 것이기 때문에 언어는 항상 자기 자신만을 의미할 수 있다.[note title=”3″back]Konrad Fiedler : Der Ursprung der künstlerischen Thütigkeit.Leipzig 1887. S. 18.[/note]

이와 같은 언어는 푸코가 말한 근대 에피스테메エピステーメー의 장소에 놓인 ‘스스로의 위에 켜켜이 쌓여, 고유의 두께감을 획득하고, 언어에만 속하는 역사와 스스로의 법칙과 객체성을 전개하는’ 존재이다.[note title=”4″back]미셀 푸코(와타나베 카즈타미·사사키 아키라 역), 『말과 사물』(新潮社, 1974), 317. [미셀 푸코, 『말과 사물』, 이규현 옮김, 믿음사, 2012 참고.][/note] 또한 언어에 한하지 않고 지각상知覺像, 표상에 대해서도 그것 자체와는 다른 어떤 존재를 표시하고 있다는 사고를 피들러는 거절한다. 지각 및 표상은 외계의 수동적 수용이 아니라 인간 신체를 매개로 형성된 하나의 독립된 실재이다. 그리고 감성적 현실이란 지각 및 표상 위에서 벌어지는 생성 명멸하고 유동하는 일련의 사건으로, 예를 들어 가시적인 대상이 스스로 궁극까지 발전한 하나의 고정된 시각상으로서 의식에 소유되는 일은 있을 수 없다. 예술 활동만이 그러한 궁극적 시각상을 만들어낼 수 있다. 시각은 이렇게 생성되어가는 현실에 능동적으로 개입하면서, 그것을 손으로 옮겨서 양자가 함께 예술작품을 창조한다. 이러한 작품이란 외계 혹은 눈에 의해 보여진 것의 재현이 아니라, 완전히 새로운 현실의 산출인 것이다.

이 시각적 현실은 언어처럼, 언어의 곁에, 자율적으로 존재한다. 외계로부터 분리되어 자기 언급적으로 스스로의 위에 켜켜이 쌓인, 불투명하고 두께감이 있는, 인식해야만 하는 대상으로서의 ‘가시적인 것’이 여기에 성립한다. 그 받침대가 되는 것이 바로 지각상과 표상을 끊임없이 생산하는 인간 신체이다. ‘가시적인 것’은 시각을 통해 초래된 외계의 상이 아니라, 내적·외적인 자극에 따라 신체가 만들어내는 다종다양한 반응으로, 비록 시선이 닫혔다 하더라도 ‘가시적인 것’은 남는다.

이러한 피들러의 이론이 전제로 삼은 것은 헬름홀츠Hermann von Helmholtz에 의해 집대성된 19세기 감각생리학의 성과였다. 헬름홀츠의 스승이었던 요하네스 뮐러Johannes Muelle는 서로 다른 감각신경이 각각 고유의 감각을 만든다는 발견에서 출발했다. 신경 자체는 여러 가지 내외적 자극에 의해 흥분할 수 있기 때문에 전기와 같은 동일한 자극이 전혀 다른 감각을 만들어내게 된다. 시각에 대해 말하자면 빛의 감각이 현실의 빛과 결합될 필요는 전혀 없다. 눈을 감고 있을 때에는, 외적 자극이 아니라 신체의 내적 자극이 신경에 더욱 강한 흥분을 가져온다. 예를 들어 혈류의 상태 변화 등이, 휴식 중인 그러나 그 휴식 상태 때문에 최고도로 과민해져 있는 시신경에 작용하여 빛의 현상으로 나타나게 된다. “우리의 닫힌 눈 뒤의 어두운 시야는 광선과 휘몰아치는 소용돌이, 광점, 불덩어리 등 이런 변화무쌍한 색채로부터 벗어나기 어렵지만, 이것들은 다른 기관(혈류)의 상태가 어떠한 상황일지라도 빛이나 어둠, 혹은 색채라고 하는 형태로만 지각하는 기관(시신경)에 반영된 것이나 다름없다.”[note title=”5″back]Johanne Müller : über die phantastischen Gesichtserscheinungen, Eine physiologische Untersuchung. Coblenz 1826. S. 18. 단, 인용은 다음을 따른다. Konrad Fiedler : Schriften zur Kunst I, hrsg. von GottfrieBoehm. München 1971. S. XXIX(Einleitung).[/note]

조나단 크래리Jonathan Crary는 뮐러의 이 ‘특수감각 에너지’ 이론을 ‘인식론적 스캔들’이라고 부른다.[note title=”6″back]Jonathan Crary : Techniques of the Observer : On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. MIT Press, Cambridge, MA 1990. p. 90.[/note] 뮐러의 이론은, 이윽고 시각적 모더니즘이 그 귀결을 전면적으로 전개하게 되는 지시 대상의 부재를, 허무하기까지 하게 즉물적으로 나타내고 있었다. 미친 기계처럼 무질서하게 상을 생산하는 이 신체가 조형표현을 통해 ‘가시적인 것’을 순수 상태로 높여가는 과정을 피들러는 예술 활동이라고 부른 것이다. 그것은 하나의 기술, ‘관찰자의 기술'(크래리)이었다. 파노라마, 디오라마 스테레오스코프, 그리고 사진과 같은 기술이 지시 대상의 부재를 기초로, 관찰자에 대해 새로운 ‘리얼한’ 세계를 구성한 것과 마찬가지로, 그러나 그것들과 팽팽하게 맞서면서, 예술작품은 새로운 현실을 형성한다. 피들러의 지도하에 쓰여져 뵐플린, 리글에 영향을 미친 힐데브란트의 『조형예술에 있어서의 형식의 문제』(1893)에서는 스테레오스코프와 파노라마에 의한 현실 산출의 효과가 비판적으로 검토되고 있었다.[note title=”7″back]Adolf Hidebrand : Das Problem der Form in der bildenden Kunst. 2. Auflage. Strassburg 1897. S. 11f, S. 41ff.(Anm.)[/note]

비교적 멀리서 사물을 볼 경우, 눈은 정지하여 이차원적인 상을 받아들인다. 한편 사물에 접근해 보는 경우에는 눈이 움직여 대상을 입체적으로 파악한다. 힐데브란트는 전자를 ‘시각표상’, 후자를 ‘운동표상’이라 부르며 인간에게 가능한 두 가지 지각 형식으로 삼았다. 일상 경험에서, 양자는 적대적이며 조화될 수 없다. 거기에 조화를 가져오는 것은 예술작품뿐이다. 이에 대해, 스테레오스코프는 양자의 부조화로운 혼합에 지나지 않고, 또 파노라마는 미묘한 원근감을 무시하고 조잡한 ‘현실감’을 만들어 내려는 도착적인 기술로서 비판받는다.

그렇지만 동시에 힐데브란트는 이러한 비판을 통해, 조형예술 자체 또한 특권적인 미의 전달 매체가 아니라, 관찰자의 지각에 효과적, 효율적으로 작용시키기 위한 하나의 기술이라는 인식을 뜻하지 않게 나타내고 있다. 하지만 힐데브란트의 기대와는 달리 예술작품에 의한 조화란 결코 존재하지 않으며 시각표상과 운동표상이 항상 적대적인 것에 머무른다고 한다면, 스테레오스코프나 파노라마가 이 둘의 균열을 경험하게 한 것이라고 한다면 어떨까? 비슷한 시기에 리글에 의해 형성되고 있던 미술사는 사실 힐데브란트에 의한 시각표상/운동표상의 구별에 변형을 가하면서 동일한 이항 대립간의 차이와 엇갈림의 주위에 지각 형식의 역사로서 기록되게 된다.

뵐플린은 양식사의 방법론적 토대를 세우고자 한 저서 『미술사의 기초개념』(1915)에서 예술가는 누구나 그 시대 특유의 ‘시각적’ 가능성에 구속되어 있다고 말하고 있다. “모든 시대에 모든 것이 가능한 것은 아니다. 보는 것 자체에는 그 역사가 있다. 그리고 이 ‘시각적 지층’의 발견이야말로 미술사의 가장 기본적인 과제로 간주해야 한다.” ‘보는 것의 역사’를 석출하기 위해 그가 여기서 사용한 수단은 다섯 가지 대개념対概念에 의해 역사적 발전을 기술하는 것이었다. 주지하다시피 그 대개념은 ‘선적/회화적’으로 시작하는데, 이러한 접근법에 리글의 영향이 있었음은 서문에서 알 수 있다.

다루는 대상이 르네상스와 바로크로 한정되어 있던 좋은 취미良き趣味의 소유자 뵐플린에 비해 리글의 연구는 훨씬 폭넓은 분야에 걸쳐 때로는 파괴적일 정도로 작용해 단절을 초래했다. 리글의 연구는 언제나 논쟁적이었고 통념에 대한 도전이라는 형태를 취했다. 『양식의 문제-장식사의 기초』(1893), 『말기 로마의 예술산업』(1901), 『네덜란드의 집단초상화』(1902) 등의 저작에서 그는 끊임없이 시대와 장르를 바꿔가며 미술사의 방법론을 고찰하고 있다. 그 지침이 된 것은 미적 판단에 따른 기존의 규범적 기준을 철저히 포기하는 것이었다. 그것은 미술사가인 자신의 담론이 지닌 역사성의 자각과 연결돼 있다.

「양식의 문제」라는 거침없는 제목의 논문에서 리글은 고대 이집트에서 그리스 로마 그리고 아라비아에 이르는 장식 양식의 모티브와 구성 원리를 분석해 거기서 문화권을 아우른 발전사를 찾아냈다. 이로 인해 리글은 장식이라는 마이너한 장르에도 역사가 존재하며 그것이 미술사의 주제일 수 있음을 스스로 보여준 것이었다. 양식은 미적 가치 규범에서 벗어나 몰가치적 형식 언어로서 취급된다. 고전 고대와 르네상스의 대예술은 오히려 주제화되지 않는다. 거기선 ‘고전성’이라는 규범이 의심되는 것이다. 장르와 양식의 하이라키ハイロッキー는 해체된다. 이를 가능하게 한 것은 대상에 대한 방법론적 환원의 시선이다. 예술작품이 갖는 ‘순수한 예술적 성질’이란 ‘평면 혹은 공간에서의 윤곽과 색채’이며, 즉 ‘어떻게’ 현상들이 조형되어 있는가뿐이지, ‘무엇이’는 아니다.(SK, 394, Anm.2) 『말기 로마의 예술산업』에서는 인물의 형상에 속박된 조각이나 회화보다 건축이나 공예가 우선적으로 다뤄진다. 왜냐하면 인물의 형상과 관계없는 건축과 공예는 ‘예술의욕의 선도적 법칙을 종종 수학적 순수함으로 밝혀내기 때문'(SK, 19)이다.

모든 장르와 양식의 상대화를 뒷받침하는 열쇠가 되는 것이 ‘예술의욕’ 개념인데, 이는 「양식의 문제」에서 장식 양식의 기술적·유물론적 발생설에 대한 안티테제로 도입되었다. 건축가 고트프리트 젬퍼Gottfried Semper의 『양식론』(1860) 이후의 통설에서는 기하학적 장식 양식은 직물기술에서 자연발생적으로 다른 지점에서 자립적으로 태어나는 것으로 여겨지고 있다. 기술과 소재만이 원초적인 예술형식을 결정했다는 이 설에 대해 리글은 ‘원동력은 기술이 아니라 오히려 어느 특정한 예술의욕에 있다'(SF, 20)고 생각한다. ‘미술사는 소재와의 끊임없는 갈등으로 나타난다. 게다가 도구나 기술이 아닌, 예술 창조의 상념이 우위를 차지한다.'(SF, 24) ‘인간의 예술의욕은 처음부터 끊임없이, 기술적 한계를 깨는 것을 향하고 있다.'(SF, 29)

리글은 젬퍼Gottfried Semper적인 ‘기계론적’ 예술관과는 대조된 이 문맥에 있어서의 예술의욕을 ‘목적론적’, ‘목적의식적'(SK, 9)이라고 부르는 등, 그것을 심리학적으로 해석할 여지를 남겨두었지만, 여기서 주목해야 할 것은 오히려 예술의욕이 필연적으로 기술, 소재, 실용 목적이라는 요소와 적대적 관계에서 ‘갈등’을 반복한다는 인식일 것이다. 이 후자의 세 가지 요소가 담당하는 역할은 창조적이고 긍정적인 것이 아니라 방해적이고 부정적인 것이다. ‘그것들은 모두 생산물 전체 내부의 마찰계수를 형성한다.'(SK, 9) 예술작품은 항상 경쟁하는 여러 힘의 모순의 장이며, ‘마찰’ 없이 예술의욕이 생산물 안에서 실현될 수는 없다. 뵐플린에게 결정적으로 결여된 것은 이 모순의 인식이다. 여기서 초점은, 끊임없는 갈등과 모순의 도입을 통해 자연발생적이고 장애 없는 양식 성립이라는 조화로운 비전을 파괴하는 데 있다. 「양식의 문제」의 단계에서 예술의욕은 이 목적을 위해서 기술이나 소재, 실용 목적의 한계를 지시하는, 그것들의 외부로서 부정으로 규정되어 있는 것이다.

리글은 빈 대학에 정교수로 임용되기 전까지 오스트리아 미술공예박물관에서 직물부 주임을 맡았으며, 고대부터 현대까지의 직물에 관해 많은 논문을 집필했다. 장식 양식론이 쓰여진 배경은 이미 저변에 깔려있던 것이지만, 동시에 당시의 빈이 유겐트슈틸ユーゲントシュティル이라고 하는 양식으로 대표되는 ‘장식’의 중심에 있었음을 잊어서는 안 된다. ‘장식욕’을 인간의 가장 근원적인 행동으로 규정하는 리글의 분석 주위에는, 양식이란 우선 ‘장식의 양식’이라는 모드가 존재했던 것이다. 같은 시기 게오르게의 시 〈융단〉에 대해 논한 글에서 노르베르트 볼츠Norbert Bolz는 다음과 같이 서술하고 있다.

장식적 형식이 번무하는 곳에서는 ‘그 어떤 것도 조형하지 않는다’는 것보다는 ‘무無를 변형시키자[무의 주변을 조형하자un-formen]’는 의지가 작용한다. 리글이 보여주었듯, 조각된 순록 뼈와 같은 순수 장식의 원시적 기록이 바로 ‘장식욕 혹은 공허 공포horror vacui‘의 명령에 복종하고 있다. 오리엔트의 융단은 19세기의 객관=대상 없는 내면성dieobjektlose Innerlichkeit에서 순수 형식의 모범을 제시하고 있다.[note title=”8″back]Norbert Bolz : Auszug aus der entzauberten Welt: Philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen. München 1989. S. 151.[/note]

장식에야말로 예술의욕이 수학적인 엄밀함으로 나타난다고 생각하는 리글에게 있어서, 그것은 ‘순수형식’이었다. 세기 전환기의 빈에서 이 순수형식의 번무로 향하는 ‘장식욕’ 즉 예술의욕을, ‘공허/공포’라고 하는 형태로 구동시키고 있던 근원적인 ‘공허’ 혹은 ‘가치 진공'(헤르만 브로흐Hermann Broch)을, 아돌프 로스Adolf Loos는 『장식과 범죄』를 비롯한 에세이 및 건축적 담론을 통해 폭로한다. 장식이라는 ‘순수형식’이 양식의 중심을 점하는 이 시대의 특이한 상황은 『말기 로마의 예술산업』에서의 리글의 ‘쇠퇴기’=데카당스로의 착안과 결코 무관하지 않을 것이다. 19세기 중반 프랑스에서 데카당스 관념이 유행한 후, 니체가─특히 바그너와의 대결에서─데카당스 문제에 몰두한 것은 1880년대였다. 세기말 빈에서 데카당스는 유행어가 된다. 당시 ‘행복한 묵시록'[note title=”9″back][옮긴이] Hermann Broch, ‘Die frohliche Apokalypse Wiens um 1880′ in Hofmannsthal und seine Zeit, Suhrkamp Verlag, 2017, 46.[/note]의 한복판에 있던 빈은, 합스부르크가의 문화유산을 집적한 박물관 도시였지만, 그것은 어디까지나 쇠퇴의 징조였을 뿐이었다. 쇠퇴하는 제국의 박물관 도시에서 전직 박물관 직원은 고대 로마의 예술적 데카당스의 평가를 완전히 바꾸려 한다.

『말기 로마의 예술산업』의 서론에서 리글은 기원후 4세기에서 8세기에 걸친 말기 로마제국의 예술을 고대 그리스/로마적 규범으로부터의 단순한 ‘쇠퇴verfall‘로만 보던 종래의 편견을 부수는 것을 이 연구의 주요 목적으로 삼고 있다. 이 무렵 이미 리글의 선임자인 프란츠 비크호프Franz Wickhoff가 〈빈 창세기〉의 삽화 분석을 근거로 로마 예술의 독자성을 주장하고 있었지만, 이 서론에서 비크호프 자신 역시 말기 로마 예술에 대해서는 그것을 쇠퇴로만 간주한다는 점을 비판받고 있다. 그 원인은 모던한 취미에 따라 주관적으로 대상의 미적 가치를 판단하기 때문이며, 말기 로마 예술에서는 분명 모던한 취미에 적합한 아름다움이나 생명력을 찾아낼 수 없기 때문이다. 하지만, 예술의욕은 시간으로서, 그러한 아름다움이나 생명력의 표현이 아닌 “사물의 (모던한 개념에 따르면 아름답지도 생생하지도 않은) 별도의 현상 형식의 지각”(SK, 11)으로 향할 수 있다. 그리고 그것에야말로 말기 로마 예술의 역할이 있고, 이 예술이 그 비고전적 경향에 따라 길을 터주지 않았다면 그 이후의 예술은 존재할 수 없었을 것이라고 리글은 논하고 있는 것이다.

‘예술산업Kunstindustrie’이라는 기묘한 단어가 가리키는 바와 같이, 여기서 다루어진 대상은 무명의 장인들이 집단으로 생산한 건축물, 공예품 등을 말하는 것이지, 모던한 의미의 ‘예술작품’이 아니다. ‘말기 로마의 예술의욕’이라고 리글이 말할 때, 그것은 예술가 개인의 주관적인 조형 의도일 수는 없다. 미적 가치 판단은 중지되고, 예술의 ‘생산품’은 시대의 지각 형식을 읽기 위한 자료로 취급된다. 거기서 해독 수단으로서 도입되는 것이 ‘촉각적/시각적haptisch/optisch’[note title=”10″back]‘촉각적’이라는 말은 본문에서는 ‘taktisch’라는 단어로 표시되어 있다. 그러나 이 단어는 본래 ‘책략적인’이란 의미이며, 리글은 단어 선택을 잘못하였기에 모두 ‘haptisch’로 변환해주기를 바란다고 후에 서술하였다. 또한 벤야민도 기술복제 논문 초고에서는 ‘촉각적’이란 의미로 ‘taktisch’란 단어를 사용하고 있다.[/note]이라는 대개념이다. 리글에 따르면, 시각은 사물을 카오스적 혼란 속에 놓인 색채면으로만 제공하며, 독립적인 견고한 물체로서는 결코 나타내지 않는다. 통합되고 고립된 개체의 확실한 정보를 인간이 얻는 것은 오직 촉각을 통해서만이다. 고대 이집트에서 말기 로마까지의 미술 전개는 촉각적 파악에서 시각적 파악으로의 3단계 이행, 즉 확실성의 해체 과정으로 파악된다. 주위와의 관계를 암시하는 단축법이나 음영을 피해 물체를 고립시킨 이집트 미술에서의 사물의 파악 형식은 촉각적이며, 그것이 필연적으로 어느 정도 시각에도 관계하지 않을 수 없는 이상, ‘근접시적近接視的‘이라고 할 수 있다. 고대 그리스에서는 물체의 촉각적인 비관통성 표현이 중심적이었지만, 깊이 변화의 존재를 알리는 시각적 요소도 인정된다. 이 단계는 그러므로 촉각적이고 시각적이며, 혹은 ‘통상시적通常視的‘이라고 불린다. 마지막으로 말기 로마에 이르러서도, 물체는 예술작품 내에서 완전한 삼차원성을 획득한다. 다만, 고대예술은 시종 그 이후 예술에서의 무한한 자유공간을 알지 못하고 개체를 평면상에 배치할 뿐이며, 이 경우에도 그러한 기초 평면은 없어지지 않는다. 다만 거기서 개체는 기초 평면과의 촉각적 결합을 해소하는 것이다. 이 단계를 특징짓는 것은 시각적, 혹은 ‘원격시적遠隔視的‘ 성격이다. 이와 같이 리글은 대상을 개체와 기초 평면이라는 이른바 ‘그림’과 ‘땅’의 관계로까지 환원하고, 거기에 고대 지각 형식의 변화를 인정하려고 했다. 몰가치한 형식적 관계로의 환원만이 그 미묘한 차이를 끌어낼 수 있었던 것이다.

말기 로마의 지각 형식은 고대의 ‘개체 우위의 공간 파악’과 그 후의 ‘무한 자유 공간의 표상’ 사이에 위치하며, 전자에서 후자로 매개되고 있다. 리글은 이 시대의 촉각적인 확실성의 해체가 역사적으로 필수불가결한 단계였음을 강조한다. 그것은 이미 촉각적인 확실성이 상실된 한편, 아직도 자유공간이 성립되지 않은 ‘이미 ~없고’, ‘아직 ~없다’라는 이중의 부정에 의해 규정되는 지각 변용의 시대였다. 리글은 그 자체에서 긍정적인 가치를 도출하지만, 그것은 어떠한 미적인 가치가 아니다. ‘양식’의 발전이란 지각 형식의 변화로, 거기에는 사후적으로 인식할 수 있는 도달점은 있어도, 도달해야 할 목적지는 있을 수 없다. 그것을 지배하고 있는 것은 세기말 빈 문화에 공통되었던 ‘비목적론적인 유동 감각’(칼 쇼스케Carl E. Schorske)이었다.

『말기 로마의 예술산업』에서 예술의욕이란, 어떤 지각 형식에서 다른 형식으로의 변화를 결정짓고 있는 가설적인 X로서, 이는 형식 분석이 요청하는 ‘힘’을 말한다. 그것은 모든 것을 연루시키는 끊임없는 변화인 동시에, 유일한 것에 머무르는 모순된 하나의 존재, 즉 시간이다. 아돌프 로스의 ‘로마적인 것’을 지적한 글에서 마시모 카차리Massimo Cacciari는 다음과 같이 말하고 있다.

예술이란 자연스러운 의욕의 표현이다. 여기서 의욕이란 시간, 생성이다. 그 언어는 영원히 불완전한 상태에 있다. 즉 그것은 항상 다양한, 피조물의 언어이다. 따라서 그 산물은 어떠한 포괄적인 이해도, 생성 과정을 지배할 어떤 권리도 표현할 수 없다─대신 그것들은 이 의욕의 내부에 있는 산물이나 요소를 표상하는 것이다. 리글의 ‘로마적인 것’이 분리파 이데올로기의 위기와 표현주의의 출현에 깊이 결부될 수 있는 것은, 예술의욕의 개념─예술제작 과정에서 의욕의 아포리아─을 통해서이다. 리글의 예술의욕과 로스의 ‘로마적인 것’의 문맥 외부에 있는 표현주의를 생각하는 것은 철학적으로 불가능하다. 표현주의는 더 이상 고전적 조성調性 관계의 중단이 아니라, 회귀의 가능성을 잃어버린 붕괴이다. 예술의욕은 작품이 극복할 수 없는 일시성을 주장한다─이 일시성이란 파괴요, 유동이요, 투쟁이다. ‘로마적인 것’은 고전적 유토피아의 붕괴이다─그 형식은 바로 갈기갈기 찢겨 나타난다. 표현주의는 그 기원을 ‘로마적인 것’에 두고 있다.[note title=”11″back]Massimo Cacciari : Architecture and Nihilism : On the Philosophy of Modern Architecture. Yale University Press, New Haven 1993. pp. 137-138.[/note]

예술의욕은 영속하는 규범적 형식의 존재를 부정한다. 시간으로서의 예술의욕은 역사적 연속성을 획득하려는 규범을 끊임없이 해체하고 일시적인 것으로 폄하하는 파괴자다. 이것이 관계하는 것은 영원도 개인의 생활 시간도 아니고, ‘시대’라고 하는 시공간이다. ‘말기 로마’는 이 예술의욕이라는 ‘힘’이 지금까지의 형식(촉각적 확실성)을 갈라서 공무空無의 장소를 개간한 전형적인 해체의 시대였다. 리글의 저서는 단순히 고전적 규범을 상대화했을 뿐만 아니라, ‘쇠퇴기’만이 가진 이 파괴적 성격의 발견을 통해 역사 분석의 태도를 변경했던 것이다.

1920년에 발표된 「예술의욕 개념」이라는 논문에서 젊은 학자였던 파노프스키Erwin Panofsky는 리글의 이 측면을 완전히 간과했다.[note title=”12″back]Erwin Panofsky : Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft. Hrsg. von Hariolf Oberer und Egon Verheyen. Berlin 1992. S. 29-43.[/note] 미술사의 철학적 기초가 되며 역사 외부에 있다고 하는 ‘아르키메데스의 점’[note title=”13″back]관찰자가 탐구 주제를 총체적 관점에서 객관적으로 지각할 수 있는 유리한 가설적 지점.[/note]을 목표로 파노프스키는 신칸트파적 틀에서 예술의욕의 개념을 분석하는데, 그 결과 예술의욕은 심리학적 실체가 아니라 예술작품의 근저에 객관적으로 내재하는 의미로서 아프리오리アプリオリ로 연역되는 기초 개념에 의해서만 파악되는 것으로 여겨지게 되었다. 파노프스키는 예술의욕을 형식화함으로써 미술사의 기초를 다졌다고 할 수 있겠지만 이 과정에서 상실된 것은 바로 ‘시간’이요, ‘역사’였다. 리글의 예술의욕이 심리학적인 실체가 아님은 확실하다 하더라도, 그것은 형식화의 접근의 말로에서 그 ‘한계’로서 발견되는 것이며, 그 자체를 형식화하는 것은 논리적으로 불가능하다. ‘아르키메데스의 점’은 존재하지 않는다. 그 누구도 ‘한계’로서의 역사의 바깥, 시간의 바깥에 서는 것은 불가능하다. 그것은 곧 예술의욕의 내부에서만 말할 수 있는 것이다. 리글이 찾아낸 ‘쇠퇴기’ 혹은 ‘로마적인 것’이란, 이러한 ‘한계’로서의 시간=예술의욕이 왠지 모를 불쾌함으로 노출된 시대인 것이다.

리글의 급진적이고 혁명적 인식은 빈 학파 내부에서 결코 충분히 계승되지는 않았다. 리글에게서 ‘쇠퇴기’ 문제의 중요성을 그 핵심에서 파악하고 그것을 역사 분석의 무기로 획득한 사람은 드보르자크Max Dvorak나 제들마이어Hans Sedlmayr와 같은 빈 학파 주류에 위치한 아카데미의 미술사가들이 아니라 주변 지식인들, 예를 들어 18세기 프랑스의 건축 드로잉에 관한 박사 논문을 쓴 저널리스트 칼 린펠트Carl Linfert나 『독일 비애극의 원천』, 『기술복제 시대의 예술작품』의 벤야민Walter Benjamin이었다.

1929년, 벤야민은 「계속 살아 있는 책들」이라는 제목의 짧은 에세이에서 루카치Gyorgy Lukacs의 『역사와 계급의식』, 로젠즈윅Franz Rosenzweig의 『구원의 별』, 알프레트 고트홀트 마이어Alfred Gotthold Meyer의 『철골건축』과 함께 『말기 로마의 예술산업』을 언급하며, ‘새 시대를 활짝 연’ 이들 저작물은 20년 후의 표현주의 양식 감각과 인식을 말기 로마제국 시대의 유물 속에서 발견하고 있음을 기술하고 있다(GS-II, 170). 동시에 그것은 벤야민에게 있어서, 학문에 있어서의 ‘방법/태도Verfahren 혁명’의 결정적 모범사례였다. 이 ‘방법/태도 혁명’의 영향은 벤야민 자신의 『독일 비애극의 원천』에서 확인할 수 있다. 「인식비판적 서론」의 말미에서 그는 다음과 같이 리글의 이름을 직접 언급하고 있다.

표현주의와 마찬가지로 바로크도 본래의 예술적 성숙의 시대가 아니라, 일심불란한 예술의욕의 시대인 것이다. 이른바 쇠퇴 시대에 있어서는 항상 그렇다. 예술의 최고 현실은 고립된 채 완결된 작품이다. 하지만 때때로 조화로운 작품은 아류에 의해서만 달성될 수 있다. 그것이 기술의 ‘쇠퇴’ 시대이며, 예술의 ‘의욕’시대이다. 그렇기에 리글은 바로 로마제국의 마지막 예술에 대해 이 용어를 발명한 것이다. 의욕에 의해 달성될 수 있는 것은 형식뿐이며, 결코 하나의 작품으로 완성되는 것은 아니다. 독일의 고전주의 문화가 붕괴한 후의 바로크의 현실성은 이 의욕에 근거한다.(GS-I, 235)

쇠퇴기의 예술의욕은 형식에 집중하여 그 표현 가능성을 한계까지 추구한다. 벤야민은 바로크 비애극의 핵심을 내용이 아닌 형식으로 인지하고 있다. 그렇지만 이 형식이란 문학작품이라는 살아있는 몸뚱아리로부터 추상된 것이 아니라, 구체적인 작품과 동등하게 그 자체로서 살아 숨쉬는 존재이며, 바로크 연극에 있어서는 오히려 이 형식의 이념이 개별 작품보다 훨씬 풍부하다고 말한다. 벤야민이 바라보고 있는 지점은 이러한 의미에서의 ‘형식’ 분석, ‘형식’사이다.

‘비애극’이라는 ‘장르’란 형식을 말한다. 벤야민은 클로체Benedetto Croce의 미학적 장르 개념의 부정론에 대해 장르라는 형식 이념의 존재를 주장한다. 이러한 형식 이념은 작품에 대하여 내재적으로 “효과를 희생하여 내용을 밖으로 추방하는 작품 형식 언어의 발전”(GS-I, 225) 속에서 탐구되어야 한다. 그리고 형식, 장르의 이념이란 ‘극단적인 것das Extreme’의 배치이기도 하다. “근원적 학문으로서의 철학사는 멀리 떨어진 극단적인 것, 언뜻 발전의 과잉이라고 생각되는 것 중에서 이념─이러한 대립물이 의미있게 공존할 가능성을 특징으로 하는 총체성으로서의 이념─의 배치를 떠올리게 하는 형식이다.”(GS-I,227) 벤야민의 이 ‘극단/과격/급진주의Extremismus’(볼츠)는 바로크 비애극에서의 고전적 형식에서의 일탈과 그 왜곡이라는 한계적 현상에 집중한다. 쇠퇴기의 평범한 예술가들은 작품을 조화롭게 완성하기보다, 노골적으로 형식에 집착하고 그것을 변형, 가공하는 데 열중한다. 이들의 작품 내용의 빈약함이야말로 형식을 명료하게 부각시키는 것이다. “그래서 완성되어 닫혀있는 작품보다, 이류 작품 쪽이 형식의 지표インデックス(역사철학적, 정치적, 형이상학적 그 외에도 무엇이든 상관없음)는 이해하기가 쉽다.”(볼츠)[note title=”14″back]Norbert Bolz : Walter Benjamins Ästhetik, in : Walter Benjamin1892-1940 zum 100. Geburtstag, hrsg. von Uwe Steiner. Bern 1992. S. 17.[/note]

벤야민과 리글의 형식주의는 쇠퇴기의 극단적 현상 속에서 고유한 형식, 고유한 장르의 발생을 확인하려 한다. 말기 로마의 아름답지도 않고 생명감도 없는 공예품이나 바로크 비애극의 단편적이고 허무하게 죽음을 맞이한 알레고리는 그 경직된 형식 때문에 시대의 ‘지표’를 통해 해독될 수밖에 없는 것이 되었다. 리글에서 벤야민으로 이어지는 이 계보를 빗대듯, 바로크에서 로코코에 걸친 알레고리적 건축 드로잉을 분석한 사람이 칼 린펠트였다.

린펠트는 1927년 「루이14세 치세의 끝에서 루이16세까지 프랑스의 상상적 건축 드로잉」으로 쾰른대학에서 박사학위를 받았다. 『독일 비애극의 원천』이 출판된 것은 이다음 해이다. 린펠트의 논문은 훗날 1931년에 『예술학연구』지에 게재되었고, 벤야민은 린펠트 본인에게 증정받은 이 잡지에 대해 서평을 쓰게 된다. 발표 논문에서는 『독일 비애극의 원천』으로부터의 인용도 각주에 집어넣었다.

18~19세기 프랑스의 특이한 건축 드로잉에 대해서는, 린펠트나 제들마이어와 함께 ‘제2의 빈 학파’라고 불리는 에밀 카우프만Emin Kaufmann이 같은 시기에, 머지않아 저서 『르두에서 르 코르뷔지에까지─자율적 건축의 기원과 전개』(1933)에서 정리되는 르두Claude-Nicolas Ledoux 연구를 진행시키고 있었다. 르두에게서 모더니즘 건축의 기원을 찾으려는 카우프만의 연구를 제들마이어가 반동적으로 풀어내며, 르두의 건축 속에 전형적인 예로서, 근대라는 병의 표현인 ‘중심의 상실’, ‘대지의 상실’이라는 징후를 알아차린 것은 주지의 사실이다. 그러나, 이상하고 한계적인 현상만을 주목하는 지향성이 리글 이후의 빈 학파답다고는 해도, 볼츠가 접근한 것처럼[note title=”15″back]Bolz : Auszug aus der entzauberten Welt, S. 9f.[/note] 제들마이어가 제창한 ‘위기적 형식’의 방법이 ‘극단적인 것’의 논리와 닮아있지 않은 것도 아니다. 하지만 문제는 ‘위기’나 ‘한계성’을 인식하는 관점이다.

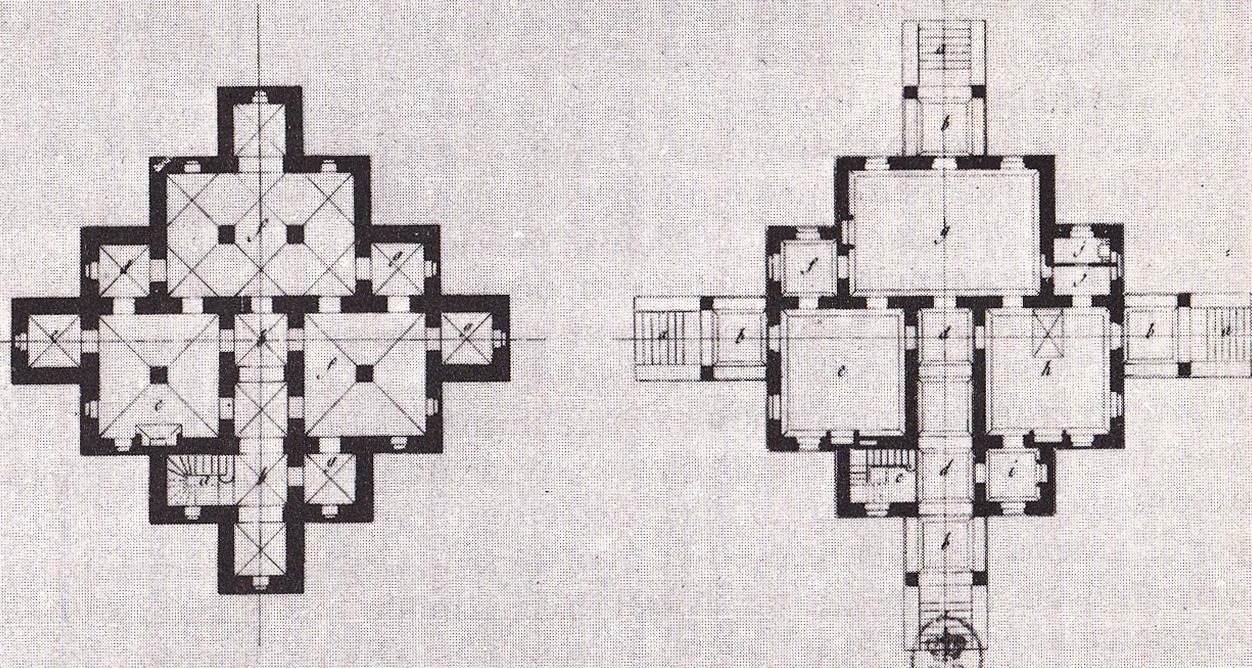

린펠트가 다루는 주제는 르두 등 ‘혁명 건축가’들도 약간 포함되지만 대부분은 그들 이전에 존재했던, 현재의 기준으로도 훨씬 마이너한 건축가나 화가, 장식가들이며 그곳에 그려진 세계는 뭔가 어렴풋하고 수수께끼 같기만 하다. 그것은 알레고리적인 ‘진부한 수수께끼 그림'(GS-I,352)이다. 카우프만이나 제들마이어가 취하는 태도는 대극적이면서도 공통적으로 르두의 건축을 현대적 관심에서 역사적 전개의 기원으로 자리매김하는 데 반해, 린펠트가 다루는 것은 ‘건축 드로잉이 원리적이고 결정적인 표현을 잃기 시작한'(PA, 231) 시대, 즉 건축 드로잉이라는 형식이 이미 끝나가고 있는 ‘쇠퇴기’이다. 이 쇠퇴기에서 드러나는 건축 드로잉이라는 장르=형식의 성격을 그는 석출析出하려 한다.

논문의 첫 부분은 건축 드로잉의 개념을 규정하는 시도에 사용된다. 분석은 우선 건축 드로잉이 아닌 것(단순한 건축 묘사) 등을 배제한다는 부정적 규정으로 시작한다. 건축 드로잉 규정에 있어서 전제가 되는 것은 건축물의 지각은 이미지의 지각과는 다르다는 점이다. 건축은 이미지가 아니다. 눈빛에 의한 회화적 이미지의 효과로 건축을 판단할 수는 없다. 건축은 조망하는 정도가 아니라 그 건물을 실제로 사용함으로써, 그 안에 들어가 돌아다니는 것을 통해 비로소 파악이 가능해진다. 그때 눈빛도 단지 건축을 ‘보는 것’뿐만이 아니라, 인간에 의해서 형성된 그 구조를 눈으로 좇아 ‘검증’하고 있다. 회화적인 공간 파악과 건축적인 그것은 전혀 다른 경험이며, 건축 드로잉은 이 둘의 중간에 위치한다. 그것은 눈빛으로 바라볼 대상이면서, 건축물이 가진 이 ‘구조적/비이미지적 성격'(PA, 144)을 전달하려고 한다. “건축 드로잉은 임계 예Grenzfall이며 대부분의 경우 건축적 표상과 회화적(즉 이미지적) 묘사의 자웅동체両性具有이다“.(PA, 153)

리글의 『네덜란드의 집단 초상화』에 따르면 16세기 이후의 회화 공간은 감상자의 시선에서 독립된 ‘객관주의적’인 구성에서 감상자와의 상호적인 자연스러운 시선 교환을 요구하는 ‘주관주의적’인 구성으로 변화하는 경향을 지닌다. 그러나 건축 드로잉에서는 여전히 객관주의적인 구성이 뿌리 깊게 계속 남아있다. 오히려 회화에서 이러한 ‘객관주의적 잔여'(PA,150)와 묘사의 딱딱함, 어색함으로 간주될 만한 부분에야말로 건축 드로잉의 핵심이 존재한다고 린펠트는 지적한다. 마찬가지로 회화적으로 본다면 ‘미숙한’ 원근법의 왜곡 역시 건축 드로잉의 본질에서 유래한다. 건축 드로잉에는 일관된 원근법 적용이 필요 없다. 건축 드로잉의 선은 눈에 비치는 이미지에 의한 것이 아닌, 건축물의 구조에 충실하게 ‘객관적’으로 그어진다. 거기에 비이미지성이라고 하는 성격이 움튼다. 건축 드로잉은 본래 이 비이미지성을 시작으로 하는 회화로부터의 일탈, 왜곡, 퇴행으로 규정되는 아주 특수한 장르인 것이다.

그러나, 린펠트가 향하는 것은 바로 이 건축 드로잉 고유의 성질이 점차 상실되어 가고, 이미지적인 묘사가 우세해지는 붕괴의 과정이다. 건축 드로잉은 로코코의 장식과 섞이면서 변질되어 가지만, 그것이 완전히 이미지적인 것으로 이행되지 않고, 오히려 이전과는 전혀 다른 근대적 도법으로 변한다. 린펠트의 분석은 그 일보 직전의, 건축 드로잉이라고 하는 형식이 말기의 삐걱거림과 왜곡을 보인 시대의 ‘상상력’의 형태를 파악하려고 한다.

논문 제목에도 있는 ‘상상적’ 혹은 ‘상상력’이라는 개념은 여기서 벤야민의 고찰에 근거하여 바로크적 ‘발명술Ars inveniendi’로서, 즉 ‘본보기들을 자유자재로 사용할 수 있는'(GS-I,355) 인물의 능력으로 이해되고 있으며 자유로운 창조적 능력이라는 모던한 의미를 말하는 것은 아니다. 알레고리라고 하는 죽은 문자에 집착하는 바로크의 정신 그 자체가 기본적으로 유기적이고 육체적인 아름다움의 직접적인 실현을 목표로 하는 조형예술로부터 구조라는 외관에 의해 구별되는 건축적 상상력의 ‘객관주의’에 가깝다.(PA, 156) 린펠트가 지적하는 이 ‘객관성’, 그 ‘잔여’는 벤야민이 “불완전한 나무쪽 세공으로서의 알레고리적 형성물에서는 사물이 이쪽을 응시하고 있다”(GS-I,362)라고 말할 때의 ‘사물’을 따르고 있다. 건축 드로잉의 ‘상상력’은 이 ‘사물’ 주위에 둘러쳐진다. 눈은 결코 ‘사물’을 ‘볼‘ 수 없다. 그것은 바로 건축적 지각에 의해서만 파악될 수 있는 ‘맹점’으로서, 시선을 계속 배반하기 때문이다.

린펠트의 논문이 실린 『예술학연구』에 관한 벤야민의 서평은 같은 호에 실린 제들마이어의 논문 제목을 빌린 「엄밀한 예술학」이라는 제목을 달고 있다. 이 글에서 벤야민은 뵐플린의 미술사학이 결국 평범한 보편사적 역사기술과 아카데믹한 미학 내부에 머물러 있다는 점을 비판하고 있으며, 이 저널의 논고처럼, 임계영역에 눈에 띄지 않고 존재하는 ‘무의미한 것’에 의미를 재부여하는 행위로서의 미술연구 개척자는 리글이라고 단언한다. 린펠트의 연구에서 전형적으로 나타나 있듯이, 이 임계영역을 거주지로 삼고 있는 것이야말로 그들 공통의 징조이다.

건축 드로잉 논문에 대해 벤야민은 건축 드로잉의 세계를 “모든 화가보다는 한 사람의 보들레르에게 더 적합하다”(GS-III, 368)고 표현함으로써 그 알레고리적 성격을 암시하고 있다. 그러나 그가 거기서 가장 주목하는 것은 린펠트에 의한 시각과 건축적 지각의 구별이다. 건축물이 인간에게 미치는 효과는 시각을 통해서만이 아니라, 오히려 건물을 실제로 사용하는 과정에서의 시각 이외의 효과가 더 크다. 이러한 착상은 몇 년 뒤 『기술복제 시대의 예술작품』에 활용된다.

너무나도 유명한 벤야민의 이 글은 ‘아우라’라는 수수께끼 같은 개념을 중심으로 무수한 해석을 이끌어냈는데, 무엇보다도 ‘아우라의 쇠퇴Verfallder Aura’(GS-I,479)와 인간 지각 형식의 변용을 주제로 하고 있음을 생각하면, 분명히 리글 이후의 미술사/예술학의 계보 속으로 자리매김할 수 있을 것이다. 리글의 이름은 벤야민 자신이 이 논문에 직접 기록하고 있다. 벤야민에 의하면, 리글이나 비크호프는 고대예술 작품에서 그 시대의 지각의 편성 양식을 읽어 냈지만, 단지 형식적인 특징을 기술하는 것에 머무르고, 이러한 지각의 변화 속에 표현되고 있는 사회적 변동을 나타내려고는 하지 않았다. 그리고, 현재, 지각의 편성 양식, 바꾸어 말하면 지각의 미디어에 있어서의 변화가 아우라의 쇠퇴로서 파악되고 있는 이상, 그 사회적 조건을 나타낼 수 있을 것이라고 말한다.

이 글의 말미에는 ‘시각적/촉각적’이라는 우리에게는 익숙한 대개념이 등장한다. 여기서 벤야민은 영화로 통하는 집단의 산만한 수용에 대한 전형적인 예로서 건축을 들며, 그 지각적 수용양식을 ‘사용에 의한 것’과 ‘지각에 의한 것’, 혹은 ‘촉각과 시각’의 두 종류로 나누고 있다. 촉각적 수용에는 시각에 의한 명상에 해당하는 것이 존재하지 않으며, 따라서 예배적 가치가 존재할 수 없다. 그리고 역사의 변동기에 인간의 지각기관에 주어지는 과제는 단지 시각에 의해서가 아니라, 촉각을 거친 산만한 수용에 의해서만 점진적으로밖에 해결될 수 없기 때문에 이러한 건축의 수용양식이 규범적 가치를 갖는다고 말한다.

벤야민은 여기서 린펠트의 논문에서 주목한 건축 고유의 지각 영역에 ‘산만한 수용’이라고 하는 측면을 덧붙이면서 리글의 용어로 다시 이야기하고 있는데, 그것에 부여하는 의미는 완벽히 달라져 있다. 벤야민에게 지각 그 자체가 역사적으로 형성되고 변화하는 형식인 이상, 눈이나 피부 등 기관의 자연스러운 기능으로서 비역사적으로 변함없이 계속 존재하는 시각이나 촉각이 문제되지는 않는다. 리글에게 있어서 이미 ‘시각/촉각’의 쌍은 ‘원격시/근접시’로 바꿔 부를 수 있는 애매함을 내포하고 있었다. 아마 여기서 열쇠가 되는 것은, 지각을 언제나 이미 분단하고 있는 균열의 사선 ‘/’이며, 그것이 사후적으로 원격시/근접시, 시각/촉각, 사용/명상 등의 이항 대립을 불러일으키고 있는 것이다. 그리고 힐데브란트가 깨닫고 있듯이 이 균열의 좌우에 배치되는 두 항의 관계는 적대적일 수밖에 없다.

이 균열은 역사적인 구조의 선이며, 예술의 역사는 이 사선을 횡단하는 과정으로서 지극히 추상화·형식화된 수준에서 기술된다. 볼츠가 서술한 바와 같이[note title=”16″back]Bolz : Walter Benjamins Ästhetik, S. 18.[/note], 벤야민의 미적 고찰이 위치하는 추상화 수준이란, 개별 작품의 자립 등 문제가 되지 않는 ‘형식 언어’의 상위에 있으며, 바로 이 수준에서 표현주의적 예술의욕과 바로크적 형식세계에 대한 관심이 만난다. 다양한 쇠퇴기가 성좌를 이루는 것은 이 평면상에서 일어난다. 그것은 보편사적 연속성이 찢어지고, 거기에 구조의 선이 새겨져야 비로소 가시적인 것이 되는 것이다.

쇠퇴기란 어떤 균열이 극단적으로 드러난 시대다. 예술작품에 각인될 수밖에 없는 이 상처를, 아름다운 가상으로 은폐하는 조화적 완성이라는 모델은 쇠퇴기에 효력을 잃는다. 말기 로마의 공예나 바로크, 그리고 표현주의가 나타내고 있듯이, 거기서는 오히려 반대로, 이 적대적인 모순·균열이야말로 ‘작품’이다. 리글의 대개념을 이용한 기호론적 분석에서 클로드 간델만Claude Gandelman은 클레Paul Klee나 코코슈카Oskar Kokoschka의 표현주의, 혹은 특히 카프카Franz Kafka의 작품에서 드러나는 ‘극단적인 시각성Optics in Extremis’과 ‘극단적인 촉각성Haptics in Extremis’의 긴장된 공존을 발견하였다.[note title=”17″back]Claude Gandelman : Reading Pictures, Viewing Texts, Indiana University Press, Bloomington 1991. Chap. IV, IX.[/note] 기술복제 글에서는 쇠퇴기 모순의 이러한 폭발의 표현이 다다 안에서 인지되고 있다.

특히 이른바 쇠퇴기에 나타나는 예술의 정상궤도常軌를 벗어난 상태나 삶의 거친 상태는 예술의 더없이 풍부한 역사가 지닌 힘의 중심에서 비롯되는 것이다. 가장 새로운 곳에서는 다다이즘이 그러한 바버리즘으로 가득 차 있었다. (…) 다다이스트들 하에 예술작품은 매혹적인 외관이나 설득하는 듯한 울림에서 탄환이 되었다. 탄환은 감상자에게 명중했다. 그것은 촉각적인 질eine taktile Qualität을 획득했다. 그로 인해 영화에 대한 수요가 촉진되었다. 영화의 전망적 요소도 첫째는 촉각적인 것이다. 즉, 단속적으로 찔러 넣듯stoßweise 감상자에게 덤벼드는 장면과 컷의 교체에 근거한다.(GS-I, 501)

여기서는 다다의 작품이나 그것이 목표로 한 효과를 새로운 기술로 실현한 영화의 작용이 ‘촉각적’인 것으로 여겨지고 있지만, 같은 작용은 ‘쇼크 효과’라고도 불리고 있다. 벤야민의 교열을 거쳐 1936년 『사회학연구』에 발표된 피에르 크로소스키의 프랑스 번역에서는 이 부분의 ‘촉각적’이라는 단어에는 traumatique(외상적), ‘쇼크 효과’에는 lechoc traumatisant라는 역어가 부여되어 있다.(GS-I, 734) 현대 지각 형식의 중심이며, 아우라의 쇠퇴를 초래하고 있는 촉각이란, 외상적 충격인 것이다. 어떤 자극이 외상적으로 되는 것은 지각과 동시에가 아니라, 그것이 사소하고 무의미한 것으로 받아들여진 이후이며, 항상 사후적이다. 벤야민이 말하는 촉각이란 의식적인 시각의 외부에 있으며, 결코 그것이 파악할 수 없는 무의미한 무언가, 구조적으로 항상 간과해 버리는 무언가의 수용으로서 ‘시각적 무의식das Optisch-Unbewutete’(GS-I,500)과 관련되어 있다.

앗제의 인기척 없는 범죄 현장 같은 거리 사진에 담긴 ‘푼크툼プンクトゥム ’은 이런 의미에서 촉각적이다. 크래리가 ‘스테레오스코프’에 요구된 효과는 단순한 유사성이 아니라 직접적이고 명확한 ‘촉지성tangibility이었다’고 할 때의 시각적 경험이 반감된, 기분 나쁜 ‘촉지성’은 촉각적이다.[note title=”18″back]Crary : op. cit., pp. 122-124.[/note] 19세기 관찰자의 기술은 외상적 쇼크로서의 ‘촉각’에 의해서 비로소 사람들을 매혹했던 것이다. 혹은 린펠트가 분석한 건축 드로잉의 ‘객관성’, 그것으로부터 우리를 응시하고 있는 ‘사물’의 시선 또한 촉각적이다. 이미 언급했듯이 이들은 지각(그것은 사회적이다) 그 자체의 내재적 균열이며, 이 균열을 환상으로 채우기 위해서야말로 조화적 예술작품이라는 이데올로기가 요청된다. 작품 쪽에서 보면 이 사태는 예술작품이 항상-이미常にすでに 적대적인 관계들에 찢겨져 있음을 의미할 것이다. 그리고, 아마도 쇠퇴기로서의 모던한 예술의 반복 강박은, 외상으로서의 이 촉각적 경험에 유래하고 있는 것이다.

‘아우라’는 이 외상의 반전상이다. 모던이라는 ‘쇠퇴기’에서 잃어버린 예술작품의 아우라는, 이러한 상실 과정에서 비로소 발견되는 것이며, 즉 현실에서는 미리 상실되어 있는 대상이다. 아우라는 마치 잔상처럼 사후적으로만 발견된다. 아니, 그것은 바로 상실의 장소로 소급적으로 구성되는 것이다. 쇠퇴기에 아우라가 상실되었기에 모던한 주체에 대해 집요하게 존재한다. 아우라는 긍정적인 일관성을 갖지 못한 채 모호하게 머무른다. 어떤 물체를 ‘예술작품’이게 하는 아우라는 물체 속에 있기 때문에 물체 이상의 무언가, 즉 순수한 잉여이다. 파시즘적 ‘정치의 심미화’가 사회를 이 확정 불가능한 잉여를 가진 ‘예술작품’이라는 비전으로 통합하는 것이라면, 거기에 대항하는 ‘예술의 정치화’란 예술작품이라는 것이 항상-이미 적대적 균열이 횡단하고 있는 물체에 지나지 않으며, 아우라가 아니라 이 균열이라는 ‘무’가 선행하는 것의 경험, 즉 ‘아우라의 상실’ 그 자체의 ‘상실’의 경험일 것이다. 이는 쇠퇴기의 다다와 같이 ‘궤도를 벗어난’ 극단적이고 비정상적인 현상 속에서 예술이라는 사회적 구성물 내부의 균열과 모순을 간파하는 일이다. 안정된 영역으로서의 예술은 존재하지 않으며, 다다적 반예술은 그것의 증상인 것이다.

침잠의 자세는 시민계급이 타락하는 와중에 비사회적 자세로서 하나의 훈련Schule이 되었지만, 일탈은 사회적 자세인 일종의 유기법Spielart으로 그것에 맞섰다. 실제로 다다의 시위 행동은 예술작품을 스캔들의 중심으로 삼음으로써 극히 격렬한 일탈을 보장했다. 예술작품은 무엇보다도 대중의 분노를 유도하기 위한 하나의 요청을 충족시켜야만 했던 것이다.(GS-I, 502)

다다의 일탈 자세는 사회적이며, 유기=연극Spiel적이다. 그것은 대중의 분노라고 하는 형태로 ‘타자’의 사회적 승인을 기대하고 있다. 다다의 요구란 정식화하면 다음과 같은 명제가 된다. “나는 당신들에게 반예술을 요구한다. 그러나 내가 진정 욕망하는 것은 당신들이 나의 요구를 거절하는 것, 분노로 거절하는 것이다.” 이것은 전형적인 히스테리 환자가 요구하는 논리가 아닌가. 이 다다의 히스테리적 논리는 반예술적 예술가인 다다이스트의 다음과 같은 물음과 짝을 이룬다. “당신들 대중은 내가 예술가이기를 바란다. 그러나 그로 인해 당신들은 내게 진정 무엇을 원하는가?” 반예술적 아방가르드의 ‘예술가’는 스스로 ‘예술가’임을 받아들일 수 없다. 그렇기 때문에야말로 반예술이라고 하는 형태에 의한 ‘예술’ 내부의 모순으로의 동일화가 추진되지만, 그들은 끊임없이 반복적이고 네거티브하게 ‘예술’에 관계하고, 그로 인해 극히 애매한 임계영역에 레디메이드와 같은 물체라고 할 수 있는 ‘비예술’을 남긴다.

칸트의 『순수이성비판』 논의에 따르면, “이 물체는 예술이 아니다”라는 부정 판단과 “이 물체는 비예술이다”라는 무한 판단은 서로 다른 것이다. 전자와 달리 후자는 ‘부정’적 술어가 ‘긍정’되고 있다. 여기서부터 무한 판단의 섬뜩한 성격이 생겨난다. “우리가 일상어로 무한 판단에 의존하는 것은 바로, 삶과 죽음 사이에 있는 것 같은 기존의 차이를 붕괴시키는 이런 경계 선상의 현상을 파악할 때이다. 대중문화 텍스트에서는 살지도 죽지도 않은 기분 나쁜 괴물, (흡혈귀 등의) ‘리빙 데드’는 ‘죽지 않는 자the undead‘로 불린다.”[note title=”19″back]Slavoj Žižek : Tarrying with the Negative : Kant, Hegel, and th Critique of Ideology. Duke University Press, Durham 1993. p. 113.[/note] 누군가가 ‘불사인 상태다’라는 판단은 무한 판단이며, 그 누군가를 죽은 자의 영역에서 배제하는 순수하게 부정적인 태도이지, ‘죽지 않았다’라는 단순한 부정처럼 그 자를 산 자의 영역으로 규정하는 것이 아니다. 무한 판단에 있어서 우리는 단지 어떤 한계를 그어 대상을 그 너머의 완전히 불특정의 공허로 평가하고 있을 뿐이다. ‘죽지 않는 자’들과 닮은 ‘비예술’로서의 물체는, 예술과 단순한 일상적 사물과의 경계 영역을 계속 헤매고 있다. 그것이 쇠퇴기에서 아우라적 예술의 사후의 삶을 살아가는 좀비적 존재인 것이다. 그리고 말기 로마의 경직된 예술이나 바로크의 알레고리, 혹은 판화 같은 건축 드로잉도 마찬가지로, 쇠퇴기라는 각각의 ‘형식’ 사후의 삶을 살았던, 좌표축이 확실치 않은 망령들이 아니었을까.

에필로그

벤야민은 이렇게 기술하고 있다. “역사주의는 역사의 여러 계기들 사이의 인과 관계를 확정하는 것으로 만족한다. 그러나 어떤 사실도 단지 원인만으로는, 아직 역사적 사실이 아니다. 그것이 역사적 사실이 되는 것은 사후의 일로, 그로부터 수천 년이나 떨어져 있을지도 모르는 사건에 의해서이다.”[note title=”20″back]「역사의 개념에 대하여」(GS-I,704)[/note] 쇠퇴기의 무의미한 흔적은, 리글의 ‘말기 로마’와 같이 천 년을 거쳐 의미가 부여되어 겨우 역사적 사실이 된다. 그때 역사가들은 시간을 거슬러 올라가듯이 현실에 과거를 고쳐 쓰고 있다.

쇠퇴기란 ‘일어난 일을 염주알 만지듯 만지작거리는’ 역사주의가 연속적인 인과 연쇄로서의 과거 이미지를 형성하는 과정으로, 우리가 항상 간과하고 눈치채지 못한 채 마무리해버리는 억압받는 대상이다. 벤야민은 그런 연속성을 파쇄해, 극도로 추상화된 수준에 있어서의 ‘반복’으로써 다양한 쇠퇴기를 파악하려고 했다. 이 벤야민적 반복의 ‘역사성’을 역사주의로부터 구분해 나누는 것, 그것은 리글에겐 있고 뵐플린에겐 결여되어 있던 그 무엇이며, 즉 예술작품 내부에 비역사적으로 집요하게 머무르는 모순과 갈등, 즉 그 균열의 인식이다. 예술의욕이라는 시간·역사의 본질이란 이 비역사적이고 외상적인 핵이다.[note title=”21″back]‘역사주의’와 ‘역사성’, 또한 벤야민=키르케고르적 ‘반복’과 ‘노스텔지어’의 차이로서의 이 ‘비역사적인 핵’을 둘러싸고는 다음을 참조. Slavoj Žižek : Enjoy your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out. Routledge, New York 1992. pp. 80-81.[/note]

이 외상적 핵으로 인해 쇠퇴기는 반복된다. 그것은 예술작품에 항상-이미 새겨진 내재적 균열, 즉 ‘예술은 존재하지 않는다’는 현실이며, 주체의 방향에서 본다면 순수한 시각도, 촉각도 존재하지 않고 지각은 그들과 영원히 분리되어 갈라져 있는 미쳐버린 신체를 말하는 것일까? 어느 쪽이든 미술사는 시작부터 이미 주체와 대상, 신체와 예술을 횡단하여 꿰뚫고 달리는 이 틈새에 홀려 시대와 시대의 의미 없는 틈인 것 같은 쇠퇴기, 혹은 장르와 장르의 공허한 사이인 듯한 임계 예, 그곳의 극단적인 ‘비예술’을 그 욕망의 대상으로 삼아왔던 것이다. 본디 이것이 바로 미술사 내부에서 억압된 역사일지도 모른다. 여기서 논하고 있는 것은 미술사 그 자체의 쇠퇴기였는지도 모른다. 그리고 이 억압은 촌극(ファルス)처럼 반복을 낳고 있는지도 모른다. 하지만 이 촌극을 불가피하게 하고 있는 것이야말로─어쩐지 기분 나쁘고 비역사적인 핵심─‘사물’의 시선인 것이다.

**

번역을 다듬고 편집하는 데 도움을 준 박진희 님에게 감사의 말을 전합니다.

close

close